Pubblicati per la prima volta, i discorsi tenuti da Luigi Giussani ai membri del centro culturale Charles Péguy, di Milano, offrono una documentazione, non a tutti nota, di un periodo fondamentale della storia di Comunione e Liberazione e, insieme, una delineazione chiara della fisionomia dell’esperienza cristiana.

Sono qui raccolti interventi, lezioni e meditazioni, tratti da incontri periodici e da esercizi spirituali, in cui Giussani, per un verso, affronta la contestazione del ’68, le sue istanze, i suoi equivoci, la crisi da essa generata, e, per altro verso, propone un “salto qualitativo” dell’esperienza cristiana e umana iniziata al liceo Berchet.

Questa svolta segna anche il passaggio dal Centro Péguy, sorto nel 1964 per iniziativa di un gruppo di giovani laureati e assistenti universitari, al movimento che prenderà nome di Comunione e Liberazione.

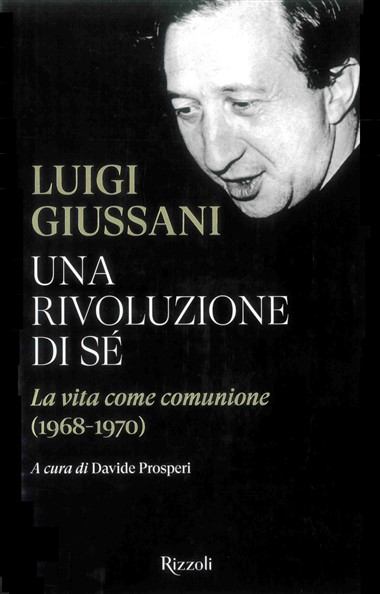

Il volume presenta un titolo principale (Una rivoluzione di sé), un sottotitolo (Vita come comunione) e si articola in sei capitoli, di diversa ampiezza (brevi quelli delle Giornate di inizio anno, più ampi quelli degli Esercizi spirituali). Pur trattandosi di discorsi d’occasione, rivolti a un pubblico circostanziato, il testo segue una logica precisa e le diverse parti si uniscono tra loro in una sorta di circolarità che aiuta il lettore a coglierne i contenuti, principali e secondari.

Cambiamento di sé, avvenimento, autocoscienza, persona, comunione sono le parole che ricorrono con maggior frequenza, precisandosi sia attraverso l’approfondimento specifico dei loro significati sia attraverso l’analisi delle relazioni tra concetti distinti. Nel testo si trovano coppie di parole e di concetti che si chiariscono nel loro riferimento reciproco e nella loro inseparabile polarità: persona e comunione (la coppia principale), cambiamento personale e cambiamento sociale, movimento e istituzione, autorevolezza e autorità, comunità e chiesa universale, chiesa e mondo.

Il libro è anche testimonianza e documentazione della rinascita del Movimento e della risposta che don Giussani diede alla contestazione del ‘68.

Il primo capitolo, La vita cristiana come comunione, riporta la lezione fatta in occasione della Giornata d’inizio anno del Centro culturale Charles Péguy, che si svolse presso il Convento dei Frati Cappuccini di Oreno, il 22 settembre 1968.

Quattro paragrafi articolano la proposta di una intesa pratica per una ripresa del movimento: 1) Un nuovo inizio; 2) I pilastri di una concezione; 3) Le dimensioni della comunione; 4) L’idea di gruppo. In particolare, nel punto 2 vengono indicati i due pilastri della concezione che, secondo Giussani, qualifica l’esperienza cristiana: a) la vita come comunione e b) la collaborazione all’avvenimento del mondo attraverso la comunione cristiana. Il capitolo prosegue con la descrizione delle dimensioni della comunione (autorevolezza, gesti, beni, giudizio) e con un’analisi del valore metodologico del “gruppo”, concetto ripreso nel capitolo secondo dai termini “microclima” e “gruppo di comunione”.

Il capitolo secondo, L’essenza del cristianesimo, riporta le meditazioni degli Esercizi spirituali del Centro culturale Péguy (Varigotti, 1-4 novembre 1968) e ha come tema dominante la natura del cristianesimo e la centralità della fede nella vita cristiana. La prima meditazione (“Vivente è un presente”) parte dallo svuotamento della fede nel mondo attuale e propone una riscoperta del cristianesimo come avvenimento. «Il cristianesimo – dice Giussani – è un avvenimento», che ai primi discepoli si presentava come «una presenza carica di proposta», cioè un annuncio carico di novità. Una fede matura deve quindi guardare a questa realtà vivente, presente, superando la crosta dei pregiudizi e non adagiandosi su una tradizione che, altrimenti, non raggiunge il presente. Nel paragrafo “Cristianità e cristianesimo” si dà una lettura dei segni dei tempi a proposito di una tradizione cristiana che non raggiunge più l’uomo contemporaneo e della necessità di riscoprire e rivivere il cristianesimo nella sua radicale originalità. La seconda meditazione (L’annuncio della salvezza) approfondisce il contenuto dell’annuncio cristiano come annuncio di salvezza dell’uomo nella sua totalità e la figura di Cristo come “salvatore” degli uomini. Nella terza meditazione (Una fede che investe il quotidiano) si esistenzializza la risposta della fede, come novità di rapporti umani, come comunione nell’ambiente, come nuova dinamica nella vita personale, comunitaria, quotidiana. Questi punti sono ripresi nell’ultima meditazione (Il problema è la fede), con la sottolineatura del “fondo della questione”: fede consapevole, personale e matura, generatrice di comunione e origine di un vero “movimento”.

Il richiamo all’identità cristiana e alla personalizzazione della fede è il contenuto principale della Giornata di inizio anno del 1969 del Centro Péguy, riportata nel capitolo terzo (Il volto del cristiano nel mondo). Interpretando i passi del cammino compiuto, Giussani invita i membri del Péguy a una “ripresa” radicale nella direzione di una maturità cristiana. Si ritrova, in queste pagine, l’intento generale del libro: attuare il passaggio da una condizione giovanile, anche nel modo di vivere il cristianesimo, a una prospettiva adulta, definita dalla corrispondenza, cercata e sperimentata, della persona con i contenuti della proposta incontrata. La maturità cristiana è riassunta per intero nella certezza della fede e tale certezza ha come suo contenuto il “compimento” della promessa incontrata, «la certezza che Cristo realizzerà il Suo scopo».

A tale tema è dedicato l’intero capitolo quarto (La certezza della fede), formato dalle meditazioni degli Esercizi spirituali tenuti a Riccione, dal 1 al 4 novembre 1969, suddivise in tre parti. Nella prima parte sono descritte le tre caratteristiche della fede: integralità o globalità, storicità e giudizio sul mondo, e se ne sottolinea il forte legame con la speranza. La seconda parte è dedicata al tema della Chiesa, intesa come continuità di Cristo nella storia e come modo con cui gli uomini, collaborando a essa, possono amare il mondo ed essere utili alla vita di tutti. Di tale costruzione della Chiesa sono considerate le condizioni, sia oggettive sia soggettive. Le prime sono “le condizioni poste da Cristo”, riassumibili in due elementi principali: la comunione di vita, il luogo nuovo che la fede genera nel mondo, e l’autorità, secondo la successione apostolica. Le seconde condizioni, soggettive, sono i due “poli della tensione interiore”: l’attesa, il sentimento di attesa, tipico di chi è povero di spirito, e la libertà nel distacco, un nuovo modo di possedere le cose (“verginità, in termini cristiani”). Nella meditazione finale, contenuta nella breve terza parte (Con i fratelli uomini), si trovano osservazioni sulla visione dinamica della costruzione del discorso o della teoria, “continuamente evolventesi” intorno a un principio di unità interiore, e una chiara e sintetica riflessione sul rapporto Chiesa-mondo.

La fisionomia del cristiano adulto è al centro degli ultimi due capitoli.

Il capitolo quinto (L’autocoscienza nuova) riporta le due lezioni della Giornata di inizio anno del Péguy, svoltasi a Milano il 4 ottobre 1970. La prima ha come fulcro la personalizzazione della fede, condizione avvertita come necessaria per la continuità del cammino iniziato due anni prima. La coscienza nuova di sé, frutto di una conversione della mente, delle categorie di giudizio, della propria mentalità, è la nuova rinascita evangelica, l’uomo nuovo, soggetto di un nuovo modo di agire nella storia e del vero cambiamento del mondo. La trasformazione dell’azione, prodotta dall’autocoscienza nuova generata dall’incontro con Cristo, introduce una novità e una diversità nel mondo e ciò porta a concepire la vita intera come missione. L’impegno per la missione definisce, così, la dinamica della vita e rende viva la comunione, altrimenti ridotta a vita sociale o a forme associazionistiche. L’idea di movimento, più volte affacciatasi in precedenti occasioni, assume qui il suo pieno vigore e diviene la prospettiva essenziale del Centro Pèguy, cioè di quella esperienza che di lì a poco tempo prenderà il nome definitivo di Comunione e liberazione. Alla rinnovata vita della comunità è dedicata la seconda lezione; di tale vita, intesa come luogo ove si è evocati all’autocoscienza e alla missione, sono specificati il valore dell’autorità, la funzione dell’autorevolezza e i criteri della sua scelta.

L’ultimo capitolo (La moralità della creatura nuova) si compone delle meditazioni degli Esercizi spirituali del 5-8 dicembre, a Riccione. Affidate alla responsabilità personale, queste lezioni sviluppano il tema della moralità come tensione per il destino e come lotta contro il male, nel mondo e in ciascuno. All’origine del male, inteso come “non fedeltà a Dio” e come dimenticanza del dono ricevuto, dell’incontro fatto, e, quindi, come applicazione della propria misura alla vita, radice del potere, che inaridisce la vita umana e rende schiavi gli uni degli altri, è dedicata la prima lezione, che termina con l’invito, pieno di speranza, alla conversione personale. Della moralità fondata sulla novità portata da Cristo nel mondo, più che sulla semplice obbedienza alla legge, si parla nella seconda lezione, che è una grande meditazione su come il criterio di Dio entra nella vita dell’uomo, rendendolo una creatura nuova, e su come l’incontro con questo criterio sia possibile nella storia attraverso la comunione dei credenti. La terza lezione, dedicata alla vita in comunione, si concentra sul significato dell’incarnazione di Cristo, sulla natura e l’immagine della comunità cristiana, sul compito di costruirla, e si conclude con il pressante invito a rinnovare la propria mente, non conformandosi alla mentalità comune, affinché «noi, dove siamo, abbiamo a essere un mondo nuovo».